“Consternado” poderia ser a palavra para descrever como muita gente foi dormir no domingo, depois que Mikey Madison levou o prêmio de Melhor Atriz no Oscar. Diz assim no Houaiss: que se consternou; desolado, triste, abalado, pesaroso ‹estamos todos c. pela tragédia›.

Na véspera da premiação topei com essa palavra numa tradução e não gostei muito dela ali. Não estava completamente deslocada, mas o contexto parecia exigir alguma coisa menos yin. Menos Melhor Atriz e mais Melhor Filme Internacional. Menos domingo à noite e mais Carnaval.

O contexto é um livro de não ficção que estou traduzindo, em que a autora está contando, a respeito de um episódio muito doloroso que viveu, que a mãe fez um comentário tal que a pôs nesse estado. Antes e depois da frase em questão os sentimentos são bem turbulentos, de uma tristeza revoltada, uma raiva que ela sabe estar mal direcionada mas é o que tem para agora.

Esse trecho já havia sido traduzido por outra tradutora e por isso estava em português na janela superior da tela do meu computador, enquanto eu lia o original na janela de baixo e, nesse cotejo, ia refazendo palavras, frases ou um trecho inteiro de acordo com o que me parecesse mais pertinente.

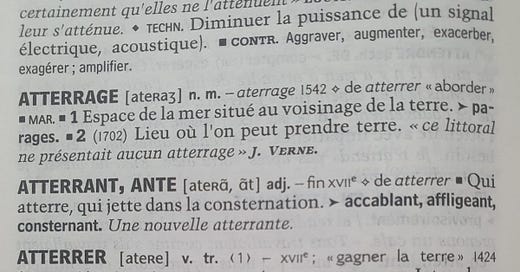

Em francês, a palavra era atterrée.

Um dos dicionários que costumo consultar dizia assim para o verbo que dava origem a esse adjetivo (em francês): afligir alguém; colocá-lo num estado de consternação e aflição profundas (com uma ideia de terror, por vezes).

Sim, sim. Precisava haver aflição.

O ChatGPT, que consulto quando a cabeça está colada demais no francês, dava para atterré:

Se for um choque intenso e negativo, "chocado" ou "estarrecido" funcionam bem. Se envolver tristeza profunda, "arrasado", "desolado" ou "consternado" podem ser mais adequados.

Não podia ser “desolada”, que ia parecer désolée. Nem chocada, choquée. Estarrecida, era assim que a personagem estava. Ela estava perplexa, espantada; horrorizada, aterrada (Houaiss). E que bonito poder manter a mesma estrutura da palavra, com “terra” no meio. O Houaiss de novo:

*exterrescĕre, freq. do lat. exterrēre no sentido de 'espantar, atemorizar, aterrar', de terrēre no sentido de 'fazer tremer', cog. de terror,ōris no sentido de 'tremor produzido pelo medo, terror, pavor'; ver terror-; f.hist. sXIII esterreçer, sXIII sterrecer, 1881 estarrecer

No domingo à noite, quando a Fernanda não levou o prêmio, mas o filme sim, eu estava mais para estarrecida que consternada, tremendo não de medo nem de horror, mas perplexa. E apavorada, também, porque sabia que na segunda acordaria cedo para continuar a traduzir esse livro incrível e pesadíssimo - hoje, segunda-feira de Carnaval. Não, a palavra para mim não era essa ainda. Era outra, que estou procurando.

Parece óbvio: atterrée, estarrecida. Mas não é, porque a gente se costuma com as palavras. A gente desenvolve um automatismo quando escreve, quando traduz, porque as palavras são mais ou menos sempre as mesmas pra dizer mais ou menos sempre as mesmas coisas, e cada um tem seu léxico próprio. Mas aí que estão as dores e as delícias se você está escrevendo um livro e não uma newsletter, se está traduzindo literatura. “Não voltar mais para a casa da infância” é diferente de “não por mais os pés na sua casa de infância”, assim como “enganar” é diferente de “fazer de bobo”.

Um dos meus grandes prazeres como tradutora, e uma das coisas que mais me faz perder tempo ao atravessar a cota de laudas diárias, é catar estas coisas no meio do texto: perceber se ali o autor enfiou uma expressão idiomática que eu não conheço (porque mencionar um animal no meio da frase não pode ter um sentido literal aqui), se o verbo estranho é uma gíria, um xingamento ou tem um registro mais elevado e portanto irônico, se a repetição dessa palavra ou dessa estrutura serve para enfatizar algo e vou precisar me virar pra recriá-la.

O Paulo Henriques Britto fala sobre isso num trecho que eu adoro de A tradução literária:

A ideia é esta: a todos aqueles elementos do texto original que um leitor nativo consideraria convencionais e normais devem corresponder, na tradução, elementos encarados do mesmo modo pelos leitores da língua-meta [aqui pra gente, o português]. Por outro lado, toda vez que o autor do original utiliza algum recurso inusitado, destoante, desviante, que chama a atenção do leitor - é o que estamos chamando de “marcado” -, cabe ao tradutor utilizar, na tradução, algum elemento que suscite no leitor nativo da língua-meta o mesmo grau de estranhamento, nem mais, nem menos, que a passagem original provocaria no leitor da língua-fonte. Não cabe ao tradutor criar estranhezas onde tudo é familiar, tampouco simplificar e normalizar o que, no original, nada tem de simples ou convencional.

Às vezes é difícil se descolar de si mesmo, das suas próprias palavras, pra ir ao encontro das palavras de outra pessoa.

Às vezes não é tão difícil encontrar as correspondências se você está atento, se localiza esses acidentes topográficos no meio dum texto que parece plano, se esquece um pouco de quem você é. Você tem a memória e o ouvido, suas leituras, a vida na rua (não sei se eu ainda tenho isso, mas enfim), os dicionários, o Google (cada vez pior, com IA, anúncios e preferência para letras de música), o ChatGPT (que consegue me tirar do sério com os erros bizarros), os amigos, os parentes. E a alegria que é engastar ali no meio do texto uma pedrinha preciosa que você identificou no meio do cascalho de cada dia?

O Paulo, que é um mestre absoluto, me ajuda a sentir menos solidão com esse livrinho, sinto que não estou errando demais nas decisões maiores e mais abstratas. Ele também fala de questões bem pontuais, sobretudo de ficção e de poesia de língua inglesa, e quando vejo os exemplos e as soluções do Paulo sinto apenas uma profunda admiração por ele e um grande temor por todos nós que nos aventuramos nesse trabalho tão difícil.

Além de tudo isso que já é difícil porque são dois idiomas, se o livro é de não ficção (como tem sido a maioria dos livros que eu traduzo), para além desse exercício abstrato, linguístico, quase estruturalista de ficar mexendo no texto, tem a questão da realidade. Tem uma pessoa que viveu aquilo que está contando, e ela fez muito esforço para encontrar as palavras que descrevam com exatidão o que ela viveu e sentiu. Ou que outra pessoa viveu, e o autor tem algum compromisso em relatar a história com as mesmas palavras, ou pelo menos com alguma correspondência.

Aí me bate um senso de responsabilidade enorme - maior ainda do que o normal, afinal ninguém nunca quer errar quando traduz qualquer coisa -, que junta esse cuidado para não errar com a formação em jornalismo, com o respeito pelos autores, com sei lá o quê.

A pesquisa pode ficar nesse passeio por sites e dicionários, releituras de trechos pra entender melhor, mas pode ir também para outro lado. Por exemplo, quando traduzi V13, do Emmanuel Carrère, sobre os atentados de Paris de 2015, fiquei relendo as notícias e reportagens dos jornais brasileiros para entender que palavras foram usadas (e portanto os leitores já conheciam) para descrever lugares, pessoas, objetos; assisti a um documentário sobre o Bataclan na Netflix, de olho nas legendas e na arquitetura da casa de shows, que me deixou mal. MAL.

Este livro de agora também está me pondo muito pra baixo. O texto é maravilhoso, o livro é importantíssimo, mas as coisas que ele conta derrubam qualquer um. E eu ainda estou aqui em pleno Carnaval, olhando uma piscina azulzinha debaixo do sol forte, e caçando palavras. Porque é importante que elas sejam precisas. Que elas digam alguma verdade. Como se faz isso?

Tenho lido ou folheado vários livros traduzidos do francês, o que é e não é coincidência; estou meio presa nesse universo, por prazer e por pesquisa, notando como alguns tradutores resolvem algumas coisas. Mas nesses dias de Carnaval, para relaxar os olhos, peguei dois brasileiros (um dia eu conto) e Poeta chileno, do Alejandro Zambra, lindamente traduzido pelo Miguel Del Castillo. Esse livro eu recomeço, recomeço, e ele já se tornou esquisito pra mim, porque apesar de ser excelente eu sempre acabo parando. Por quê?, não sei. Bom, recomecei de novo e me surpreendi (de novo?) com uma das epígrafes, do Fabián Casas, que diz assim:

Uma técnica que serve para escrever deve servir também para viver.

Talvez eu descubra o que ela significa neste livro, se eu avançar na leitura. Por enquanto, essa frasezinha me faz pensar nesse esforço de fazer as coisas caberem em palavras. Na tradução, sim, onde o exercício é justamente partir de uma palavra, expandir os sentidos, optar por um deles e voltar para o reino das palavras. Mas também na tentativa de entender e descrever a vida, nesse empenho (insistência obstinada; pertinácia, tenacidade; grande disposição; interesse, afinco - no Houaiss) de traduzir aquele sei lá o quê (Je ne sais quoi) de domingo à noite, esse troço (perturbação emocional ou física que não se identifica; mal-estar, indisposição, treco) que me dá de ficar sentada aqui traduzindo um livro tão doloroso em pleno Carnaval.

Tô viajando, perdida, nas palavras-ônibus (palavra, quase sempre de uso coloquial, cujas acepções são tantas que não comportam delimitação semântica formal). Queria mesmo era estar jogando confete pra cima e virando os sentidos do avesso, desaterrada. Mas lá vou eu pras minhas laudas diárias.

Que texto! 👏

Quando li atterée pensei logo em aterrar, sem qualquer senso de definição, apenas pela similitude. Depois me lembrei do Terror, do telúrico, associações que prefiro deixar ao meu psicanalista 😅